食品保存に、真空パックに使いたいけど初めてで不安。

電気を使わずに真空パックにしたい。

実際使ってどうなの?

そういった不安がありました。

もともと私は、物で場所を取ったり、使い方が難しいのが苦手なので、軽くて簡単に使えるものを探しました。

そんな時に見つけた『手動の真空パックセット』

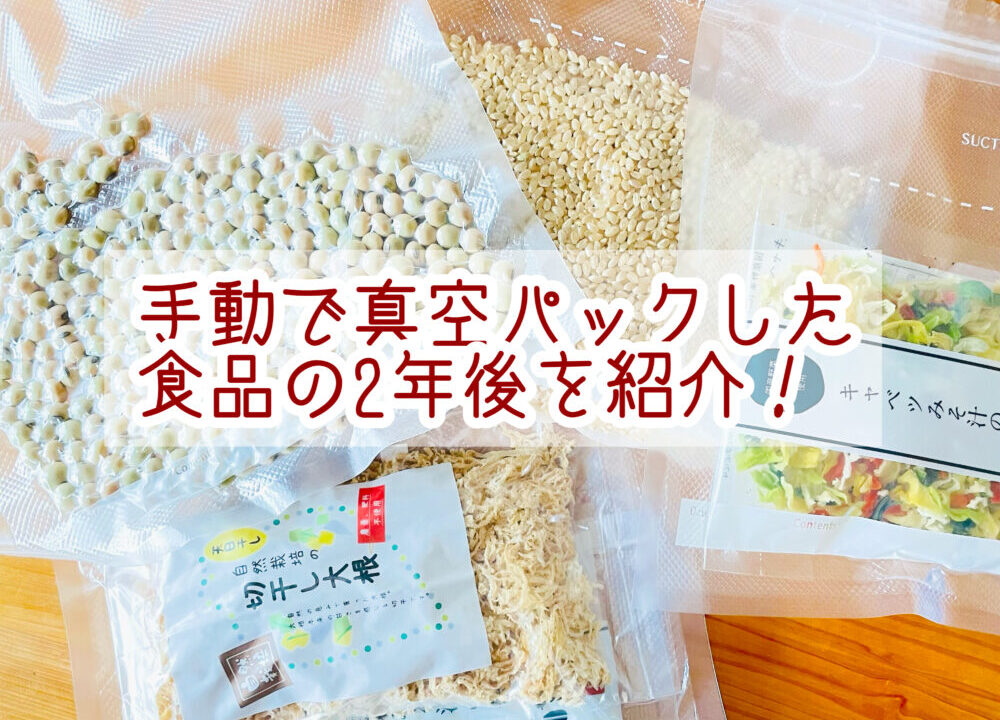

これを2年前に購入し、真空にした食品の現在を写真付きで紹介します。

これを読めば、手動の真空パックを使うか迷っている方の悩みは解決すると思います。

またフードシーラーを検討されている方にもお役に立てる内容かと思います。

手動の真空保存パックとは?

その名の通り、電気も使わずに真空にできるパックです。

※真空とは標準大気圧より圧力が低い状態の空間のことで、空気などが全くない状態を規定する物ではありませんという記載があります

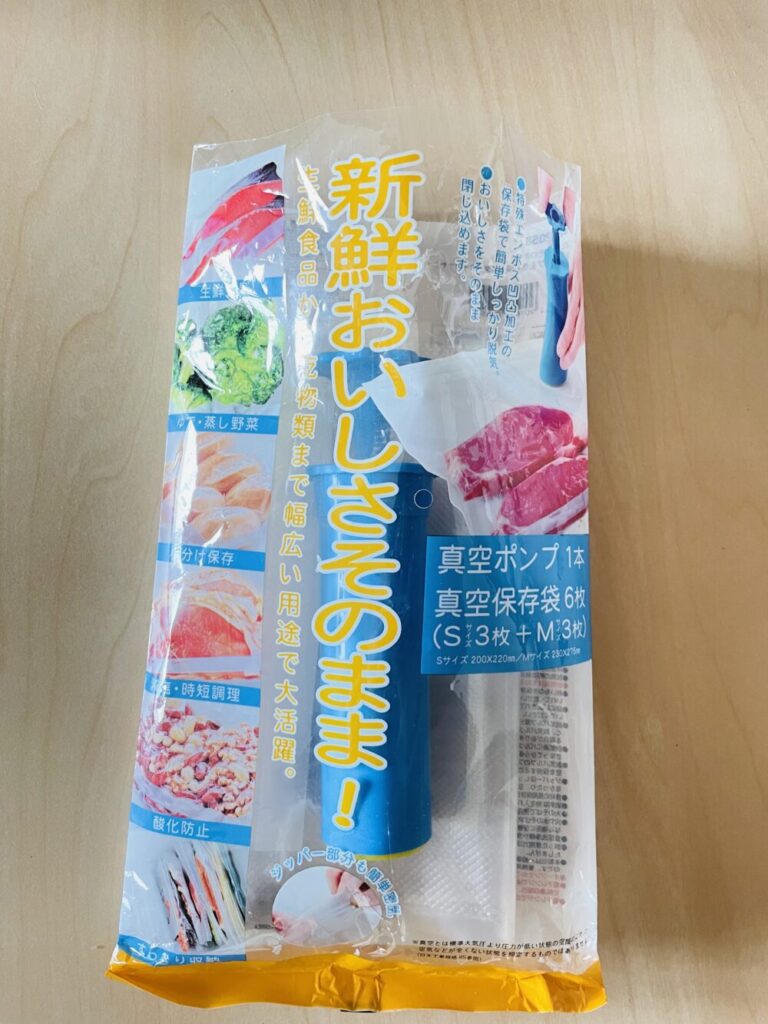

私が2年前に購入したのは、貝印真空ポンプスターターキットです。

メーカーは貝印、千円しなかったので購入してみました。

生鮮食品から、乾物類まで幅広く使えます。

スターターキットには、真空ポンプと保存袋SとMが3枚ずつ入っていました。

保存袋は、追加でMサイズも購入しています。

使い方

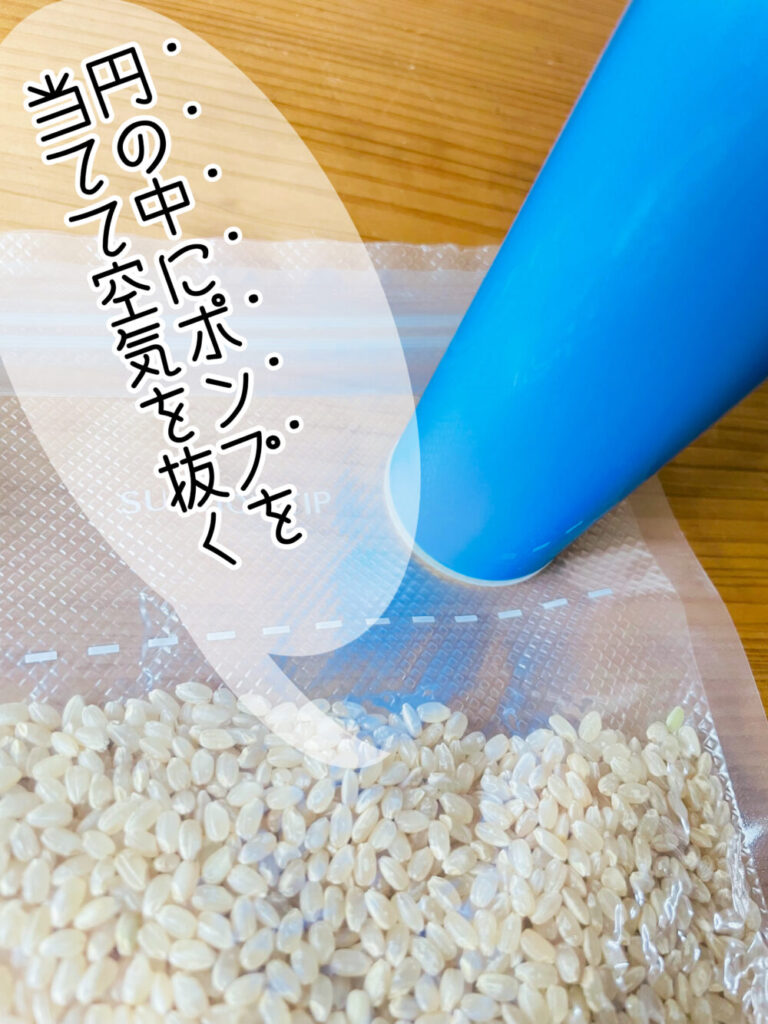

保存袋に食材を入れて、ジッパーを閉じ、真空ポンプを保存袋の上にある円に合わせて空気を抜くだけ。

使用感は

真空した物

2年前に真空パックしたのは、

手作りのもみ紫蘇

玄米

大豆

という乾物類と少し液体系(しっかり絞っていますが)の食品になります。

真空にした2年後

※真空にした当時の写真がないので現在の写真のみ載せます

もみ紫蘇

もみ紫蘇のパックに記載している日付は、令和2年7月20日(月)11:15です。

「保存袋はMサイズを使用」

今年は令和4年になるので、ちょうど丸2年経過しています。

保存場所は台所シンクの下になります。

少し水分を含んだ物を真空にしていましたが、ほぼ真空のままでした。

驚きです。

玄米

量は1合くらいです。

「保存袋はSサイズを使用」

保存場所は、

昔購入した、無印良品の木の箱に入れていました。

置き場場所は、台所の近くです。

少し空気が入っていました。

虫などはいません。

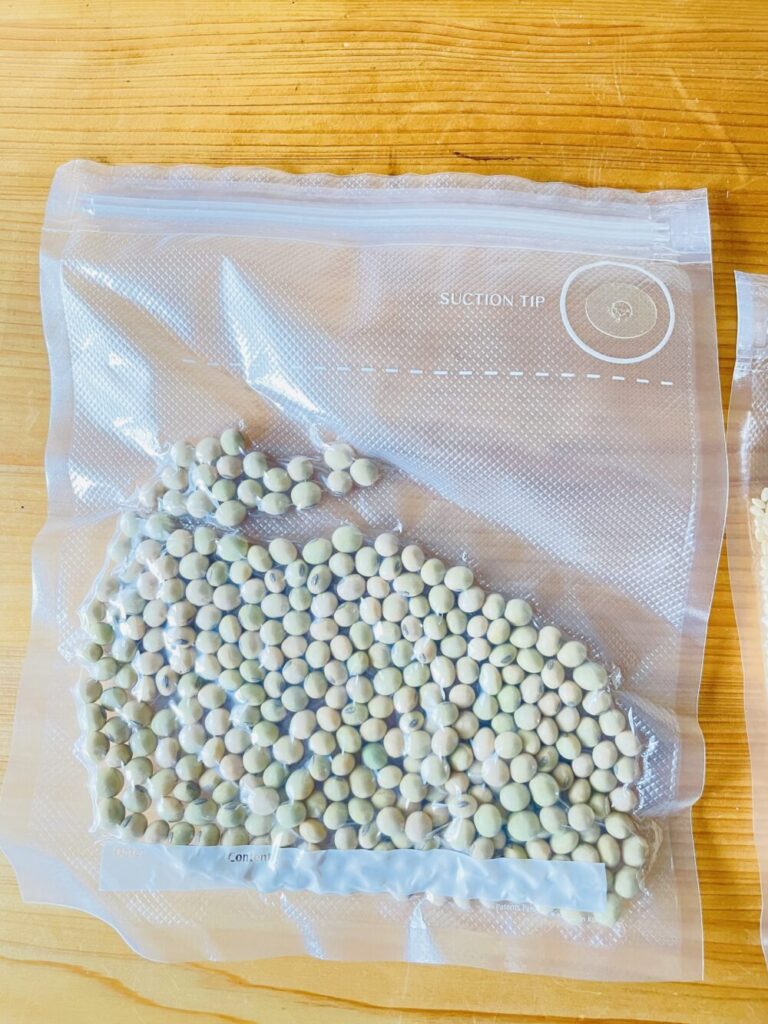

大豆

分量は、約100gです。

「保存袋はSサイズを使用」

保存場所は、玄米と一緒です。

こちらも少し空気が入っていました。

もみ紫蘇の鮮度は?

もみ紫蘇は、赤紫蘇を自分で揉み込んだ物です。

塩を使っていたこともあり、少し食べてみましたが、悪くなっていませんでした。

ですので、今年の梅干し用に使用しました。

※真空にする物は、特に水分を含んだ物については自己責任で取り扱いしてください。

空気を再度抜く

もみ紫蘇は使用したので、他の乾物については再度真空にすることに。

ちなみに、あえて同じ真空パックのまま再度空気を抜きました。

玄米(再真空)

空気を抜くと、このくらいぴっちりします。

大豆(再真空)

しっかりと真空にしました。

このほかにも、今回は切り干し大根や乾燥野菜も真空にしてみました。

これも同じ場所で保管します。

最後に

いかがでしたか?

備蓄の観点でも、乾物類などは長期保存したいものです。

手動でもそこそこ使えるので、電気のフードシーラーを検討される前に一度手動タイプを使ってみてもいいかもしれませんね。